チャート方式・『四次元時空の哲学』入門 (2)

私の哲学上の立場

続いて、各章ごとの論の流れを解説していきたいと思いますが、その前に、まず私が、哲学というものに対し、基本的にどんな立場で挑んでいこうとしているのか、という点について若干、述べておこうと思います。

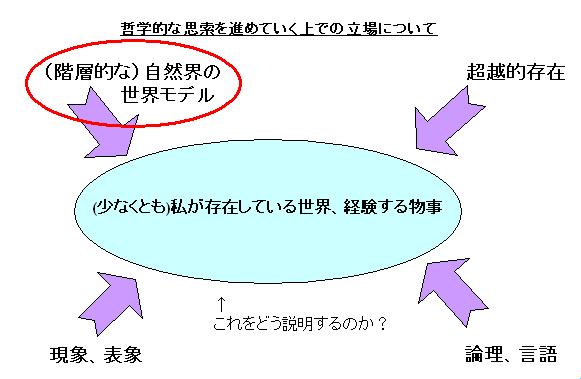

ここに、哲学上の立場についてのひとつの図式を提示します。哲学とは何なのか、というのは、永遠の哲学的テーマとも言えそうで、反哲学的思想が哲学なのかどうかとか、ややこしい問題も、いろいろ出てきますが、ここでは、思いっきり単純な図式で考えてみたいと思います。

さしあたって言えることは、「(少なくとも)私が存在している世界、経験する物事」というのが、多種多様に存在しているということです。(「(少なくとも)」と付けたのは、この世に存在しているのは、この私だけではないか、という考え方もありえることを配慮してのことです。) さて、この事態をどう説明するのか、どう解釈するのか、(さらには、それをふまえてどう行動するのか)を考えるのが、哲学の課題である、としておきましょう。そして、この図式は、それについての説明の仕方において、なんらかの「超越的存在」を根拠にする立場、客観的な「自然界の世界モデル」を根拠にする立場、すべては、とどのつまり、意識に生じる「現象、表象」ではないかと厳密で慎重な解釈に徹する立場、所詮は、われわれにとっての世界はどれも、「言語や論理」で語られているのだから、言語や論理の分析を通じてこそ真実に迫れるとする立場。すごく大雑把に分類して、こんな路線があるのではないでしょうか。その中で、私は、「自然界の世界モデル」を根拠にする立場をとります。

もっとも、そもそも、世界の解釈なんて必要なのか?という根本問題もあります。実際、地球上に住む人間以外の生物は、皆、哲学上の問題になど悩むことなくりっぱにその生涯を全うしております。だから、哲学なんて、生物学的に言えば、蛇にとっての足のようなものなのかもしれません。が、こんな反哲学的思いも含めて、あれこれ考え込んでしまう私がやはりここにいるというどうしようも事実がとにかくも存在しているわけで、だからやはり私は哲学するしかないわけなのであります。

で、私は、世界をどう解釈しようとしているかなのですが、第一に私は、いかなる「超越的存在」をも根拠にはしない立場を取ります。「超越的存在」とは、なんら実証のできない、もっぱら直観や想像や権威や人間関係のしがらみやらを頼りにしてしかその存在を主張できないもの、例えば、妖怪とか物の怪とか精霊とか神(神々)とか霊魂とか、といった類のものです。ゆとりのある心で、これらを題材にしたファンタジックな創作を楽しむことは、全然OKですが、まじめな意味でこの世界をこれらのもので根拠付けることは、拒絶します。つまり、たとえば、病気になった場合、(色々問題はあったとしても、)やはり祈祷師よりは医者の方を選ぶという立場を取ります。

次に、この世界に少なくとも私という意識は存在しているのだろうけれど、存在しているのは私の意識だけではなく、これと同格な他者も存在しているはずだ、という立場を取ります。この点は、一見、自明、もしくはいくつかの事実を持ち出して簡単に証明できそうな事柄のように思えますが、究極的な意味では、宣言事項だと私は捉えています。というのは、どんな事実を持ってこようが、結局それはそう認識した私がいるというだけのことにすぎないのではないか、他者なんて、本当は意識を持っているかのように私に見えるだけの「ゾンビ」なのではないか、などといった論理がどこまでもつきまといえるように思われるからです。それを根本的に断ち切るには、宣言するしかないのだと私は思っています。これは、究極的には仮説の一種なのかもしれないけれど、私は、最も確からしい仮説の一つとしてこれを扱う立場を取ります。

こんな自明めいたことですら、「仮説」だと言うのだから、およそ自然界の事物として存在していると考えられるもので厳密な意味で微塵も仮説でないものなんて、ありはするものか、と私は思っています。ただ、その仮説らしさ(不確実さ)は、一律ではありません。ここが重要です!

「大地は全体として球形をしている」という知識は、その丸さを実際に自分の目で確かめたり、手の感触で丸さを感じたりしたことのない私にとって、厳密な意味では「仮説」です。しかし、地球の映像を頻繁に見て、実際に自分の目で見た人の話を(電波を通じてですが)聞いて、それを前提とした数え切れない常識化した知識や理論に囲まれ、その前提でいかなる矛盾も感じることのない生活をする状況下で、その「仮説」の信憑性を疑うのは極めて困難です。このような知識は、「仮説」ではなく「事実」と呼ばれるべき水準に達しきったと言えるものでしょう。しかし、コロンブスの時代、さらにはアリストテレスの時代では、その知識の「仮説度」は今よりずっと高かったはずです。アインシュタインの生きていたころは完全に仮説としか言えなかったブラックホールの存在の仮説度合いは、最近は小さくなってきています。しかし、ワームホールの存在の仮説度合いはそれに比べたらまだまだ高いです。この仮説らしさの度合いの大小、及び人間の世界認識の発展に伴うその変遷性を意識し、評価できること、ここが重要なのです。科学なんか、所詮、仮説の集まりにすぎないではないか、と十把一絡げに投げやりな一言で済ましてしまわないでいられるかどうかは、この点の自覚があるかどうかなのだと私は思っています。

信仰の立場は、これと違っています。信仰する者にとって、(例えば)「神の存在」は仮説ではありません。はなから絶対です。とりあえず、そういう仮説を立てておいて、実験結果と照合して矛盾していたら、取り下げようとか、神について、ここまでのことは判っているのだが、ここから先は今後の研究成果に委ねて保留にしておこうといったことの対象になりません。科学の立場は気長で控えめですが、信仰の立場はせっかちで頑冥です。私は、このような信仰の立場は取りません。私の立場は諸仮説郡への状況依存的暫定的帰依です。

で、科学が提供する世界像を、そのまま素直に受け入れていきましょう、というのだと、哲学的立場としては、「なんと皮相な!」と受け取られがちになります。もとより、科学的知識は常に発展途上にあって、時には、大どんでん返しがあったりして、どこまで信頼できるの?といった不安がつきまといます。また、「科学的」と言われてても、実際の内容は怪しげな物だったりする場合もあります。だから、真摯に哲学的思索を追及する者からすれば、色々と「ツッコミ」を入れたくなってくるわけです。

それで、哲学的な「批判」というものが近代哲学の大きなモチーフとして発展してきました。話が長ったらしくややこしくならないようにするため、ここでは哲学者の名前は一切出さないことにします。 (これ以上ボロを出さないためにも。。。(^ ^; ) この哲学的「批判」を、ごく大雑把に分類すれば、「現象・表象」を喚起する立場と、「論理・言語」を喚起する立場の二大潮流があるんじゃないかと私は理解しています。(ただし、個々の哲学者をこの図式で分類しきろうという意図はありません。あくまで考え方の分類です。個々の哲学者はどちらにも配慮します。ただ軸足の置き方で、あるいは、究極的実在を何と捉えるかで、いろいろ特徴が現れているように思われます。)

「現象・表象」を喚起する立場というのは、科学的な世界像が、いろいろ言われているけれど、所詮は、突き詰めれば、われわれ(さらに突き詰めて「私」)の意識に生じた現象をまとめあげただけのものにすぎないのではではないか、厳密に飛躍無しに真実として言い切れるのは、われわれ(私)の意識に生じる「表象」の流れではないのか、といった観点で「ツッコミ」を入れていく立場です。それは、確かにそうなのです。でも、それなら、なんでそういう表象の流れのような現象が生じるの?といった疑問は出てきてしまうのですが、そこはこらえて、安易に不確実さを伴う世界像を作り上げてしまうのに禁欲的であろうとします。これはこれで、問題領域によっては、なかなか鋭い考察の蓄積があります。

一方、「論理・言語」を喚起する立場もあります。われわれの知識は単純な物の名前とかだけで構成されているわけではなく、論理的な推論の体系の上に成立しております。そして、複雑だけれど、それなりに法則的でもある言語を使って世界を表現します。科学が提供する世界像とても、突き詰めてみれば、それは、言語を使って論理的に表現されたものなわけだから、そこを徹底的に分析すべきではないか、といった観点で「ツッコミ」を入れていく立場です。これも鋭い観点で、方法論的にも豊かな蓄積がなされてきております。

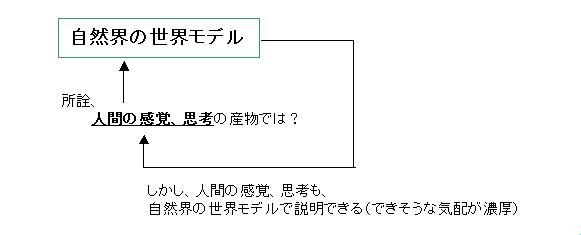

ただ、科学的世界像は、一方で、われわれの論理や言語の成立過程をも、モデル化できてきているのではという点が、私としては気になってしかたありません。もとより、われわれの表象の成立過程についても、科学はモデルを提供し続けてきております。そういうモデルについても、「所詮は、。。。」といい続けることは、形式的には可能なのかもしれませんが、空しいどうどうめぐりが繰り返されてしまうだけなのではと思えてきます。

また、論理は、どこまでも抽象化された形式が追及できて、その抽象性の中で抽象的な形而上学的真実がいくら語られたとしても、どろどろとした具体的な生身のわれわれの生き様は置き去りにされたままではないか、と言いたくなってしまったりもするのです。

さらには、科学的世界像は、この慎重で注意深い哲学的批判精神を尻目に、ずんずんと進んでいってしまい(哲学的基礎付けを悠長に待ってくれるような奇特な科学分野など、ありません。)、昨日まで怪しげだった仮説が今日には実証され、少し待てば、それは、生産現場や医療現場で活用され生活の中に組み込まれもして、といった過程が加速度的に進行しているという現実を気にしないではいられません。

そんなわけで、私は、哲学的批判精神を完全に忘れてしまわない程度の配慮は保持しつつも、やはり、科学が提供し蓄積してきた世界像に内在して考えていく立場を取りたいと思うのです。

そして、その世界像は、人間的な認識からくる表現形式をまといつつ、さらに歴史的限界をはらみつつも、それでも客観的な意識からは独立な実在に近似していく上での絶対的な壁が超歴史的にあるとは考えないでおこうという立場を取ることにします。

前へ 次へ