「知識と労働」

(Knowledge and Labor)村山 章 (Murayama, Akira) 2011年5月 執筆

(概要)

本稿は、私が本誌112号掲載の「知識論の構築にむけて」で提示した知識論を、労働過程の分野に向けて展開を試みるものである。

(キーワード)

労働の成果と所有、知識の世界モデル(存在モデル、方法モデル、価値モデル、論理モデル)、区別と対応付け、1対1の対応、1対多の対応、名前付け、記憶と伝達、場合の数の爆発的増大

<index>

-

1.はじめに

-

2.労働とは

-

3.労働の成果と所有について

-

4.組織化された「方法知」の探求と蓄積

-

5.認識機能の最基底層 ―― 区別と対応付け

-

6.コンピュータシステムの登場と労働過程

-

7.区別され対応付けされねばならない「場合の数」の爆発的増大

-

8.まとめ ―――「もうひとつの復興課題」

1.はじめに

|

「あの、○○システムが、このデータベースをここで読み込んでいる理由が、どうも解らないのですが。」 「あ、それね。詳しい担当者が今、鬱病で休業中でね。解る人が今誰もいないんだよね。」 「・・・・そうですか。では、ソースコードを解読してみます。」 IT関連の職場でのごくありふれた光景のひとこまである。 構築されたシステムが、いまどうなっているかは、過去の労働の詰まった「機械」に聞くのが一番確実だ。 今から30年くらい前、私が、コンピュータのソフトウェア開発の業界に就職したばかりのころなのだが、ピーター・F・ドラッカーは、「知識労働者」という言葉を世に投げかけていた (1)。ドラッカーは、その後、経営思想の代表的オピニオンリーダーとして、高く評価され、活躍していく。ところで、「知識労働者」?およそ、どんな労働でも、知識なしでやれる労働なんてない。高等教育機関で得た知識、長い職場経験の中で研ぎ澄まされた知識、日雇いでその朝、教わった作業手順のような知識。労働で必要な知識にも色々あるが、何がしかの知識がなくては、労働は成立しない。太古の昔から、少なからぬ職場において、正しい知識とその運用は自分や他人の生命の安全を左右するくらい重要だ。「知識労働」という概念は、新しい情報社会の特徴を捉えているようで、実は単に労働一般のことを言っているにすぎないのでは、という気がして引っかかっていた。ではどんな知識が新しい時代を特徴づけているのか。 私は、本誌112号掲載の特集で「知識論の構築にむけて」と題する論文で、存在モデル、方法モデル、価値モデル、論理モデルという四つの「世界モデル」で知識論を展開する試みを提示した。実はこの知識論の視野には労働過程論へのアプローチも含めたいという意図があった。本稿はその点を中心に、私の体験を通じて、私なりに考えてきたことをまとめる形で立論を試みるものである。 |

2.労働とは

|

まず、人によって微妙に多義的な「労働」という概念を、自分はどのように定義付けるのかという探求から始めてみたい。ここでは、いわゆる「賃労働」には限定されない、家事労働やボランティア活動をも含む、広い意味での人間の労働について考える。(労働と言えば、賃労働しか思い浮かべられないとしたら、それは、近代以降に歴史的に形成された意識である。) 経済学的な意味において「労働」と言えるものは、人間の労働だけである。ミツバチも酵母菌も、工場の機械も、それぞれ「働いて」いるわけだが、それらの人間でないものの働きは経済学的な意味での「労働」にはならない。なぜなら、人間は人間としか経済的取引(労働の成果の交換)をしないからだ。政治的取引もしない。だが、人間以外のものたちの働き・作用は、同じ物質的世界に存在しているのだから、当然、人間の労働と多くの場合において機能的には重なり合っている。もしくは重なりあえる可能性を持っている。そしてそうであるからこそ、人間は、人間でないものに、制御や模倣や代替の形で関わることができる。 ところで、天体の運行による潮汐作用など、放っておいても自然に得られる事柄は労働の目的や目標にはならない。「人間的労働」とは、さしあたって、世界に存在しているなにがしかの対象が、人間の関与なしでは意図するあり方をしない場合に、意図するあり方をするように、作用を与えることである。従って、表情や発話なども含む何がしかの人間の身体を使った外部への出力が伴っているはずである。(ここで、「意図」とは、労働者自身の意図、共同体の意図、プロジェクトや企業の意図、国家の意図など、さまざまな個人や集団の意図が考えられる。)そして、労働の対象は、人間以外の自然界のものである場合もあるし、労働の結果できた生産物である場合もあるし、人間自身(人間同士の関係)である場合もある。 ところで、一般的に「意図したあり方を求める活動」といったのでは、単なる個人的な消費過程、単なる生活や趣味のための動作・活動も含まれてしまうが、通常、これらは、労働には分類されない。だが、私はあえて思い切って、これらすらも一種の労働と捉えてみた方が理論的にはシンプルな一貫性が保てるのではないかと考えている。なぜなら、介護労働は、明らかに労働に分類されるわけだが、その労働対象を他人の身体から、自分の身体に置き換えたものが個人的な消費活動であり、これは特殊なサービス労働と考えられなくもないからだ。つまり、個人的な生活活動とは、自分を介護する労働なのである。それに、一般に生産や流通の過程における、生産的消費活動は、明白な労働である。マルクス主義的に考えれば、労働は、商品の価値の源泉になる。個人的消費は、労働力の再生産を行っている過程ともみなせるわけで、この活動を労働力商品の価値を形成する一種の労働とみなした方が、論理的には一貫性があるのではないだろうか。 そういうわけで、胃の具合を整える意図を携えた薬を飲むという行為は広義における労働である。だが、胃の消化活動自体は自然の過程なので、労働には含まれない。 |

3.労働の成果と所有について

|

労働は、意図したあり方を求めているのだから、成功して得られる成果というのは、まぎれもなく、その意図したあり方そのものに他ならない。それは、物体として明確に存在している場合もある。物や人の位置が変化した場合もある。物の組成が変化したり、人間の心の状態が変化したり、人間同士の関係が変化したり、何かをやれる権利が獲得されたり、と、「意図したあり方」の形態はさまざまであるが、いずれも自然状態で放っておいて得られる物事ではない。そして、そこに「所有」の概念が成立するのだ。労働を投じて得た成果は、排他的に守らねばという欲求は、労働の成果への侵害が発生した場合は、憤慨、落胆等の感情だけでなく、社会的同意(パワー)にも支えられて、阻止したり、反撃したりが可能となる。ひるがえって、現実的な可能性として労働力行使の対象にはなり得そうもないものは、所有の概念の適用からは外れる。例えば、21世紀初頭においてでは、まだ、月面上の所有権や地代は議論にならないのだ。 ここで、重要なポイントは、労働の成果を所有するのは、労働する者なのではなく、労働力(労働する能力)を所有する者だということである。趣味の日曜大工で本棚を作った場合は、その労働力の所有者は作った本人であり、従って本棚はその人の所有である。だが、強権的な家長に命じられての労働の成果は、その家長のものだ。家長が労働力を支配しているからだ。愛情による貢献の場合は、共有ということもありえる。そして、近代資本主義で支配的な形態となった賃労働の場合は、もちろん、労働の成果は、労働力を購入した資本家の所有である。 では「労働力を所有する」とは、どういう状態のことか、と言えば、それは、労働のまさに存立要件であるところの「意図」を支配できている状態のことなのである。労働力を使って世界をどのような状態にもっていきたいのか、その意図を決定できること、それが「労働力を所有する」ことであり、それを通じて、労働の成果を所有できることにつながるのである。 人間は、一人でなんでもできるわけではないので、分業し、労働の成果を分かち合う。人間として平等とみなしあえる個人や集団の間では、どれだけの時間や熟練などが投じられたかに対応したレートで、労働の成果(物)を交換するということが成立し、貨幣という一般的な価値の尺度を担う商品が媒介する形態に発展し、圧倒的に多数の者が、自分の労働力を商品として販売して貨幣(もしくはそれ相当の流動資産)を得て生活手段を購入しなくては生きられないという状況が、近代資本主義社会を成立させていった。労働力を購入する側は、それらを自分の意図の配下に置くことができ、組織的に運用して、労働力を購入した価額を上回る労働の成果を生みだして販売することができる。(失敗のリスクも伴いつつではあるが。) 労働力を購入した者は、それをどう使おうが(社会的同意に著しく反しない範囲でなら)自由である。しかし、持続的に労働力や生産手段を購入し続けるためには、利益が出せる(最低でも損失が続かない)商品の生産をし、販売して一般的等価である貨幣に変えなくてはならないわけで、労働力行使の意図の主軸は、利益(剰余価値)の確保にならざるをえない。つまり、資本家が利益の確保という意図のもとに、労働力を所有するというのが資本主義経済下での労働力所有形態の基本構造になる。労働力を販売した側は、契約した時間内では、自分の労働力は、自分の意図の配下に置くことはできない。 |

4.組織化された「方法知」の探求と蓄積

|

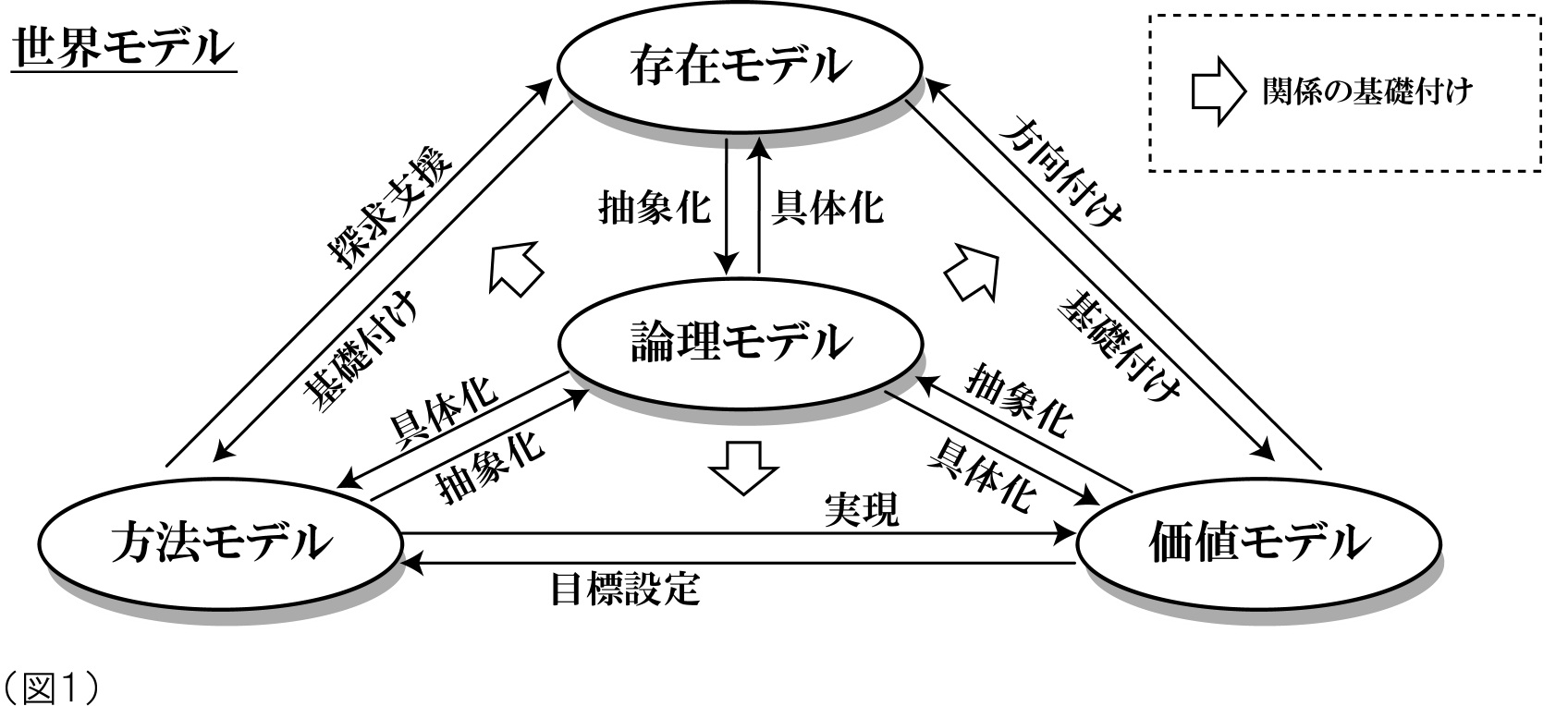

駆け足で労働や資本主義について概観してきたが、ここより、本稿の本題である、知識と労働過程の問題に入ろう。 私は、本誌112号の「知識論の構築にむけて」で、知識とは「世界モデルである」という観点から、以下の四つに分類した。 (図1) (1) 存在モデル(存在知)「世界はどのようになっているのか」 (2) 方法モデル(方法知)「あることをなすのにどのようにすればよいのか」 (3) 価値モデル(価値知)「あるものは、どうあるべきか」 (4) 論理モデル(論理知)(上記の抽象化、汎用化) |

|

この四種類の世界モデルは、大局的にも、局所的にも、人間の知識のあらゆる分野で相互に連関しあって全体を構成している。単独に存在することはむしろまれだろう。ただ、関心を引き出して知識の豊富化の牽引役として活躍する世界モデルの種類は、分野によって、異なってくるだろう。工学では、いかにして、有効な技術を方法モデルとして確立させるかに関心の中心が向かうのに対して、純粋に理学的な自然科学の分野では、存在モデルへの希求が牽引役の中心になるだろう。さらに数学では、物質世界にすらとらわれない、より抽象度の高い普遍的論理モデルを築き上げることに、関心が持たれる。政治や道徳の分野では比較的具体的な価値モデルの探求がクローズアップされ、法学や倫理学では、論理モデルによってそれらを抽象的、普遍的に基礎付けることに関心が持たれる。そして、それぞれの世界モデルの構築のためには、他の世界モデルをいかに活用するかという方法知も、同時に蓄積されていく。 労働過程という分野に焦点をあてた場合、当然、ここで中心的に希求されるものは、方法モデルという知識の在り方である。労働とは、自然に放置したままでは、得ることのできない、意図したあり方に、対象を変える行為であり、そのためには、どのようにすれば、その意図したあり方を実現できるかという方法知こそが最重要である。人類史的な視点に立って考えた場合、人間の知識の蓄積に、労働過程が果たした役割は計り知れないというか、そこで希求された方法モデルこそが中心的牽引役だったと言ってもいいだろう。人は、世界や宇宙がどのようになっているかということよりも、いかにして、食料を確保するか、いかにして敵に対抗するか等々という、一動物種として継承してきた焦眉の課題の方に引っ張られて知識を獲得し整備し蓄積してきたのだ。 さて、「どのようにすれば・・・」というこの方法知だが、そもそも、これは目的があるからこそ存立する形式の知識である。そこが、自然科学分野での存在知と決定的に違う。太陽や原子は、別に何かの目的があって存在しているわけではない。ジスプロシウムは、ハイブリッドカー用のネオジム磁石の高温での保磁力を高めるために存在していたわけではない。存在知的には、これは、ランタノイド元素の一つとして、原子番号66の元素としてただ存在しているに過ぎない。宇宙や地球の歴史過程で現在の分布状況になった。人間の意図の存在しない自然界に、ネオジムとジスプロシウムのコラボレーションは存在し得なかった。そして、この知識は、高性能のモーターを得たいといったような意図の存在しない世界にはたして存在しえたかどうかも疑わしい知識の一つである。 ちなみに、中国が自国の資源保持の戦略でレアメタルの価額を上げたことで、代替技術の研究が進む、あるいは、化石燃料を全く必要としないモーターが主流になって無理に高温での保磁力に気を配らなくてもいいといった事情で、この知識の活用(そしてそこから波及する労働)は広がらなくなってしまう可能性もある。方法知を規定する目的は、流動的だし、多くの偶然性に左右される。だが、何らかの目的があるからこそ方法知は成立するのだ。 資本主義的生産システムでは、何より、利潤の確保が、労働力の所有者の意図であり、目的であるわけだが、すべての労働者が直接それを意図して労働しているわけではない。目的は、より小さなサブ目的に分割され、それらはさらにより小さなサブ目的に分割され、という具合に細分化されていく。労働者が直接扱う意図とは、例えば、「流れてくる部品の向きを効率よく整える」とかになる。あるいは、「各労働者を休みなく規律正しく働き続けさせる」という意図を担っている労働者もいる。あるいは、人間がいちいち部品の向きを整えなくてもいいような機械化設計を目的としている労働者もいる。他社の部品よりも自社の部品を採用してもらえるように、客先の担当部長に取り入ってもらうことを意図している労働者もいる。 そして、それぞれの分野で、それぞれの意図を実現するための方法知が、探求され、伝達され、蓄積されていく。そのプロセスにおいて、同時に、「こうしなくてはならない」「ああであるべきだ」といった価値知も探求され、蓄積されていく。蓄積された知識は、その後も活用したいものである。すると、知識の汎用化、一般化という希求が生じる。だから、労働過程において、さまざまなレベルでの論理知も探求され、蓄積されていく。論理知は、大学や研究機関など外部からも供給され、理論の応用という形で現場により具体的な方法知が展開されるという流れもある。労働現場は、次第にこれらの多岐にわたる知識の密林地帯になっていく。あらたに雇用された労働者は、何よりもこの知識の密林をそれ相応のレベルで「理解」しなくては、労働に参加できない。労働者が真っ先に取り組まなくてはならない存在知は、「この宇宙はどうなっているのか」ではなくて、「この工場はどうなっているのか」、「この組織はどうなっているのか」といった類のものである。あるいは、「上司や同僚はどのような人たちなのか」などが真っ先に気がかりな存在知になるかもしれない。 |

5.認識機能の最基底層 ―― 区別と対応付け

|

労働過程のテーマからは外れてしまわないかと思われそうだが、ここで、あえてよりファンダメンタルな議論を挿入させてもらう。四つの世界モデルとしての知識が絡み合っていくダイナミズムを具体的かつ理論的に把握していくためには、認識ということを成立させるより基底的な機能について明確にしておいた方がいいだろうと思うからだ。私は、そもそも「認識」ということが成立するためには、何らかの形で、次の二つの機能――「区別」と「対応付け」が最低限備わっていなくてはならないと考えている。これは、二重の観点から基底的である。 認識をめぐる世界観には、大きく分けて、次の二大潮流がある。我々(私)の心にうつり行く現象を基礎に据えて考えていく路線と、心の世界からは独立した自然の過程を基礎に据えて考えていく路線である。前者は哲学の世界で根強い影響力があり、後者は、唯物論や自然主義、そして大半の科学者や一般の人が素朴に受け入れている世界観である。私は、つまるところ、後者の世界観を取ることにしようと決めた者の一人ではあるが、認識にとってまず確実なのは、現象ではないか、そこを基礎に据えて考えるべきではないかという主張も決して軽視すべきではないとも思っている。そして、この立場からしても、「区別」と「対応付け」は、認識の進展過程において基底的な役割をしていくのではないかと思っている。 心に移りゆく現象は、ある現象と別の現象とを区別できてこそ、具体的な認識の契機でありえる。でなくては、ただ現象一般なるものが流れるだけで、それは何も認識していないのと同じである。しかし、ただ単に区別だけでは、区別できたという現象が流れていくだけのことであり、知識の獲得と言えるようなレベルには達しない。様々な現象に名前が付けられ、それらの間の対応付けがなされ、記憶(記録)され、分類され、といったプロセスが連綿と続くことで認識は成立していく。現象を基礎に据える路線においても、「区別」と「対応付け」は、認識の基底層に位置づけられる基本である。 一方、自然の過程を基礎に据える路線においてはどうなるかというと、ここでは、人間の心の成立以前の段階の認識機能を問題にできる。例えば、細胞。生きた細胞は外界や体内の状況を認識できている。細胞の働きの基礎には、DNAやRNAという核酸の働きがある。核酸は塩基配列を互いに区別する機能を持つ。だが、区別だけでは、それは単なる反応でしかない。核酸は、塩基配列をアミノ酸の配列、すなわちタンパク質に対応付けをする。その一部は酵素として、各種の生体内反応に対応し、別の一部は細胞の構造を形成することに対応する。そしてそれらの構造物は、細胞内外の状況を区別し、区別した結果を別の機能に対応付け、と区別と対応付けの連鎖が複雑に絡み合って一連の体系をなし、「生きる」ということを実現しているのだ。 その後生命は、多細胞化して協業や分業の形態を進化させていく。体の内外の情報は、感覚機能を司る細胞がまず状況の区別をする反応をし、それを電気信号の発火や伝達物質の分泌(の種類や頻度)に対応させることで取り込まれ、距離の隔たる場所に瞬時に運ばれる。区別と対応が連綿と持続し組織的に連携していくには、記憶という機能は不可欠だ。それはまず情報メディアを担う何がしかの物質の状態への対応付けで実現される。しかし、ただそれだけでは単なる痕跡でしかない。その痕跡を読みだす機能も備えてこそ、記憶機能はそれとして成立する。 細胞内レベルでは記憶メディアは核酸やタンパク質が中心になるが、脳神経系レベルでは、基本はシナプスの結合度合いやニューラルネットの結合パターンだとしても、実際のところ、かなり複雑な構造を通じて記憶という機能も実現されているようだ。 次に、コンピュータの場合について考えてみよう。そもそも、「ビット」という情報の単位は、最も単純な「区別」の表現である。「あれかこれか」のどちらであるかという知識、これがまさに1ビットの情報である。 (2) 1ビットは、「あれかこれか」でさえあれば、どんなものにも対応付けが可能だという一般性をもっている。そして、より多くの、すなわちより繊細な区別に対しては、ビット数を増やしていけば、表現できる場合の数を2の階乗の勢いで増やすことができるから、いくらでも対応付けが可能になる。 対応付けの機能は、まずは入力にある。典型的なものはキーボードやタッチパネルに代表されるマンマシンインターフェースだが、数々のセンサ技術の進展で、人間の媒介抜きに直接外界の情報を、内部のメモリに対応させることができるようになった。そして、出力。これについてもディスプレイのようなマンマシンインターフェースを介さないで直接別の機器に連動できる技術も蓄積されていく。これは、生産過程のコンピュータによる自動化の基礎の一つになる。それから、演算や制御。これは、メモリに展開された、いくつもの論理モデルを互いに関連付け複雑な区別と対応付けの連鎖が展開されていく過程である。 この世界を見ても、区別と対応付けのためには、記憶機能は、本質的に重要であることがわかる。記憶装置の種類や、あるいはプログラムでの使い方において、記憶は、短期的な記憶と長期的な記憶とを、うまく使い分けることが重要である。そのような記憶の長短の分業は、細胞内でも(例えば、DNAとメッセンジャーRNA)、脳神経系でも巧みになされており、そして、これは、労働過程においても同じことが言えるのだ。労働過程も、区別と対応付けの巧みな連鎖の体系として成立している。そして、その時その場限りの機動性の高い具体的知識を短期記憶として、法則的、抽象的、あるいは典型的知識を長期記憶として、人は巧みに使い分けながら、労働過程は進行していく。それは一個人内部での使い分けから、社会的分業にまで及ぶ。 一般に、「記憶(記録)」とは、区別されたもの(情報)を時間の隔たりを超えて対応付けをする仕組みの総称である。長期記憶はより遠い未来に情報を運ぶ。 一方、それに対して、「伝達(通信)」とは、区別されたもの(情報)を空間の隔たりを超えて対応付けをする仕組みの総称であると言うことができるだろう。時空論的な発想で構えれば、記憶と伝達はこのように区別の対応付けの時間側面と空間側面のこととして捉えられるのではないかと私は考えている。 20世紀末、人類は、人の媒介に頼ることなく、ほぼ光の速さで世界中に情報を伝達できる仕組みを確立させた。各種記憶装置の容量と低コスト化も劇的に進化させ続けている。各個人の日常活動を意識しないうちにことごとくサーバーに記録してしまうライフログも携帯端末を通じて実現されてきている。記憶と伝達の機能のパワーを生身の人間の力に比べて飛躍的に増大させる技術、それが、生産過程や生活過程に入りこんできたわけである。 コンピュータは、命令の集まりをプログラムとしてメモリ上に記憶し、通常は命令の置かれた順に実行していくが、命令の中には、次にどこにおかれた命令を実行すべきかを直接指定する命令(分岐命令)があり、それも、直前の比較命令の結果に対応して、分岐させるか否かが決まるという機構も備えている。これが中央処理演算装置(CPU)の制御の基本構造である。比較には引き算の演算機構が使われる。演算対象は、データの置き場所(アドレス)を使って指定される。これらはみな、区別と対応付けの機能の遂行に他ならない。ひとつひとつは、至極単純なものなのだが、ナノ秒、ピコ秒の単位で高速に処理されるから、複雑な仕事も、(分野にもよるが)人の能力をはるかにしのぐ速さで行える。これが、労働現場に入ってきた。実は、労働者がやっていることも、つまるところ、区別と対応付けなのだ。そこで、生産にかかわる存在モデル、方法モデルとの対応付けが発動され、超過利潤を求めるべし、競争に生き残るべしという価値モデルが駆動し、人間の労働過程は、論理モデルで抽象化され分析され、そして、機械への置き換えが進行していく。 ところで、対応付けに関しては、次の二種類が考えられる。「1対1の対応付け」(同等関係)と、「1対多の対応付け」(包含関係)である。そして、対応付けに重要な役割を果たしているものに、名前付けがある。人は、あるものが何であるかについて、その名前を知っただけで、半分以上解ったような気分になることが多い。名前がつけば、それをひとくくりのものとして、別の名前のついたものと対応付けができるからだ。個物への名前(固有名詞)もあるし、集合体への名前もある。同名で区別が不徹底になりそうになれば、適用範囲を限定した修飾を施して混乱を回避すればいい。1対1の対応付けは、対象をピンポイントで指定できる。1対多の対応付けは、論理モデルを構成していくための要である。これは、複数のものを一つに括ることであり、類概念の構築につながる。あるものは何の類に属するのかを知ることは、その類に共通の属性を、そのあるものに即座に対応づけられるので、認知活動の大きな効率化に貢献する。(もっとも、これは、誤謬認識を生みだす源泉にもなりえるから注意が必要だ。例えば、「男だから」とか、「日本人だから」といった粗雑な論理。) 名前を付けるという機能は、何も人間の精神活動のみがなせる技ではない。細胞内では、トランスファーRNAがアミノ酸に名前を付ける役割を果たしている。コンピュータシステムも、名前付けをいたるところでやっている。(番号を付けるのはりっぱな名前付けだ。) そして、労働過程においても、名前付けは、たいへん重要である。教科書にも載るような一般性の高い名前から、その現場特有の、あるいは、その日その場所特有のローカルな名前まで、労働過程は名前を付けたり、付けられたものを覚えたり分類したり探したり提示したりの繰り返しである。名前付けは、それ自体で区別の体現であり、かつ、同時に対応付けの体現になっていることもあり、そしてさらなる対応付けへのスタンバイでもある。これは、記憶や通信の基礎単位となり、コミュニケーションの基礎となり、協業の基礎ともなる。 区別と対応付けの連鎖を支える機構は他にもまだいろいろ挙げられるだろうが、このような仕組みを駆使して、区別と対応付けは複雑な知識の体系を形成していく。知識活動の基底には、区別と対応付けという機能がある。ここを踏まえた上で、この先の論を進めようと思う。 |

6.コンピュータシステムの登場と労働過程

|

機械化というプロセス、生産の自動化というプロセスは、近代の大工業が始まって以来ずっと進行してきたことである。コンピュータを使った情報システムの登場によって進行した機械化、自動化は、従前のものに対して、どう特徴づけられるのだろうか。あるいは「情報資本主義」というようなことが時代区分として議論されうる背景には何があるのだろうか。 機械化、自動化というプロセスは、方法モデルの進化形態のひとつである。資本主義というコンテキストにおいては、多くの場合、方法の目的は、競争の優位性を確保することであり、それは、同じ使用価値を他よりも少ない労働力や時間の投入で、より大量により高品質なものを生み出す技術を確立して実現される。 そのためにはどうすればよいのかについて、工学的に分析が進む。工程は、目的と手段の階層的な連鎖で構成される。生産過程全体にとって重要なことは、最終的な目的が得られることであって、中間段階の目的は必ずしも実現されている必要はない。それが、何十年かかけて熟達した労働者の技によるものであっても、より安価に効率よく実現できる別の手段が見つかれば、置換えるのが資本にとっては鉄則だ。19世紀以来の大工業時代における置換えで最も顕著なものは、動力の置換えであろう。(人馬によるものから、蒸気機関、内燃機関、電力モーターへ。) だが、機械化、自動化はすべての工程に対してただちにやれるわけではない。機械化しにくい部分、できたとしてもコストがかかりすぎて人間にさせた方が合理的な部分というのは、常に残る。そこは、労働者が他の機械化に歩調を合わせて頑張らなくてはならない。比較的難しいのは柔軟に対応しなくてはならない制御の部分だ。しかしそれも、歯車やカム、パイプライン、エレクトロニクスなどを駆使して機械化を成功させてきた。 コンピュータによる機械化、自動化も、この路線の延長線上にある。何が違うのか。それは、ソフトウェアというヴァーチャルな機械を使用することによって、新しい仕組みに即座に切り替えが可能になったことだろう。ハードウェアの開発は、比較的時間とコストがかかる。だから、ハードウェアには一般的普遍的な機能を持たせ、具体的なその場、その時の状況に依存することの多い機能は、ソフトウェアに任せる。ソフトウェア自体も、普遍的な機能と、特殊な機能とが幾層にも階層的に構成されていくようにする。 ソフトウェアの作成は、ごく初期の頃は機械を直接制御する命令を人間が書いていたが、そのような機械的命令群を、人間的な言語表現に近いテキストから自動作成するソフトウェア(プログラミング言語)が開発され、その言語も、数十年の歳月で、幾世代もの淘汰がなされてきた。ここでも多くの共通化が図られ、普遍的機能はできるだけ再作成しなくてもいいような仕組みが積み上げられてきた。国際的な標準化も進みグローバルな連携での開発はごく当たり前のことになった。ソフトウェアは、ハードウェアやOS、製造ツールなどの性能の進化と相俟って大規模化し、開発従事者の分業化も多様化した。ソフトウェアの生産は、プログラマーという施工労働者の上に幾層もの設計エンジニア、ネットワークやセキュリティ関連などの各種専門技術者、プロジェクトの管理者、人的・物的各種資源の調達や折衝を行うマネージャ、情報戦略を経営トップに立案するストラテジストなど、多様なスキルのコラボレーションで成立している。 コンピュータは、計算する機械というよりも、汎用シミュレータというべき存在なのだということを私は以前、本誌で書いた。 (3)当然、生産過程はシミュレーションの対象になりうる。製造だけでなく、流通も販売も金融も、あらゆる経済的活動分野が、シミュレーションの対象になりうる。つまり、ヴァーチャルな(実質的に充分な)論理モデルの適用を試み、それが、技術的、コスト的にリーゾナブルだという判断が下れば、プロジェクトは始動する。 情報システムの設計は、何がしかの存在モデルや方法モデルを、しかるべき抽象度の論理モデルとして構成していく作業である。そのモデル化の対象には、コンピュータのような情報機器だけでなく、人間系も含まれる。モデル化は、従来からの在り方、やり方をまずは素朴にまねるところから始まることが多いが、モデル化を完成させて、全体をよく吟味していくともっと合理的な構成に置き換えられることに気付いたりする。あるいは今までばらばらに運用されていた分野が統合的に結びつけられることに気付くこともある。 こうして、人間系の配置や働き方も含めた生産過程のドラスティックな変換がもたらされる。こういったことは、大工業化時代以来ずっとなされてきたことではあるが、その変換のスピード、そして試行錯誤のライフサイクルの進行が情報システムの時代になって劇的に速くなった。 そして、業務の全体的な「知識」(すなわち、私がいうところの「世界モデル」)は、基本は情報システムの中に吸収されてあるという状態が確立した。人はしかるべき必要に応じて、入力の仕方と出力への対応の仕方を覚えれば、仕事ができたことになる。ブラックボックスの中を気にしていたら、きりがない。面倒なことは、機械にまかせればいい。仕事の仕方も、先輩や同僚から教わることよりも情報システムから教えてもらうことの方が多くなったりもする。 このような仕組みを媒介にして、従来では考えられないような勢いで、「創造的」な活動を手にできる人たちが生まれる。そのような人たちには、豊富な「知識」の活用が期待され、あるいは要求されていく。そして、情報システムは、そのような人たちを媒介にさらに「知識」を内部に取り込んでいく。 その一方で、とてつもなく単調で無味乾燥な業務に従事させられる人たちも情報システムは大量に生み出していく。単調な入出力作業からは、労働の意味もはぎ取られ、人間的会話や協調も追いやられ置き去りにされる。 |

7.区別され対応付けされねばならない「場合の数」の爆発的増大

|

人は、ここ百数十年の技術革新を通じて、人が扱える対象の規模を、身体的な尺度から爆発的に乖離させた。距離において、時間において、質量・エネルギーにおいて。そして、その大きさと小ささにおいて。距離においては、太陽系のかなたに探査機を飛ばすところから素粒子を生成するところまで。時間においては、長い方では人間の寿命に規定された範囲にとどまっているが、短さにおいては、光速でも1ミクロンも進めないような短い時間を操作対象にできるようになっている。扱える質量・エネルギー規模の範囲も、核爆弾から原子や素粒子一個一個を操作できるところまでになった。 コンピュータシステムの登場は、これらの範囲拡大にも大きく貢献した。だがここで、人間の能力を、さらに身体(脳神経系も含む)的な尺度から爆発的に乖離させた分野がある。それは、扱える場合の数の規模である。 例えば、有機化学や生命科学の進展は、多くの物質や遺伝子の組み合わせの扱いに道を開いた。だが、「組み合わせ」というものは、組み合わせられるものの数が増えれば、一気にその場合の数が無数化するものであり、それらをひとつひとつ、人間の身体的尺度で扱っていたらきりがない。コンピュータを利用した高速の情報処理技術は、クロスカップリングなどを駆使した新素材開発や遺伝子工学には不可欠なものである。多品種少量生産は、過剰生産で頭打ちになりがちだった購買欲を盛り立てたが、各種の情報処理技術があってこそ実現できたものである。金融分野においても、経済のグローバル化を背景に情報処理技術を駆使した様々な金融商品が開発され、投資家には複雑な証券投資リスク、為替変動リスク、流動性リスク等と向き合いつつの素早い対応が求められ、実体経済での資金の動きをはるかにしのぐ投機マネーの不可解な動きに「知識」不足の大多数の事業主や一般大衆が右往左往させられる。 我々は、ここ数十年の内に、区別する必要のなかったものを区別し、探求する必要のなかった対応関係を探求する必要性を爆発的に膨張させた。それに応じて各種の存在モデル、方法モデル、価値モデルが探求され、論理モデルとしてもまとめられていった。各種の法体系が整備され、多くの資格体系も構築され、それらに対応できる労働力需要も高まっていった。要求されるスキルは多様化し、その有効性のライフサイクルも短くなっていった。「知識労働者」なるものが声だかに取りざたされるようになった背景には、「扱える(扱わなくてはならない)場合の数の爆発的増大」という人類史的にも特筆されるべき進展があった。 これによって、とてつもないパワフルな可能性を手にする者たちの一方で、津波のような情報の洪水に翻弄され、脱落していく者たち、あるいは、はなからつまはじきにされている者たちも大量に現れ、情報というパワーを背景にした、あらたな人が人を支配していく、(もしくはその支配に抵抗する)人間同士の関係構造が形成されていっている。 |

8.まとめ ―――「もうひとつの復興課題」

|

日本では、ここ十数年、年間三万数千人と、この間の東北地方太平洋沖地震の犠牲者を上回る自殺者を出し続けている。毎年、あの悲惨な大津波がやってきているようなものなのだ。地震大国日本は、自信喪失大国でもある。 自信喪失それ自体は、人生に起伏を与え、時として人に思いやりに富んだ新たな視点を与えるきっかけになったりとか、ただ単にあほらしいだけだったりとかで、まあ、放っておけばよいようなことだと私は思ってしまうのだが、後には侮蔑と遺族の重い苦しみしか残らないことをわかっていながら、これだけの人が長く苦しんだ末に自ら命を絶ってしまっている状況は、あきらかに社会的な病理として取り組まなくてならない、もうひとつの重大な「復興」課題ではないかと思ってしまう。 無論、自殺の問題を、知識と労働過程の問題に還元はできない。しかし、「労働力」は、何がしかの知識と密接に結びついていて、生きがいとか自分の存在意義とかとの関連は大きいし、何よりも、大多数の人にとって、売れる「労働力」の保持ができないことは、生活の糧を得る手段を喪失することを意味するわけだし、どんな知識をどう確保し、制御するかは、人間同士の力関係を大きく左右するわけなのだから、決して関連の度合いが少ないとは思えない。 本稿では、労働の問題を扱う上で、富の分配に関係する事柄を扱いきれていない、というか、意図的に避けて論じた。それは、この問題を軽視しているのではなく、不用意に中途半端に扱って混乱させたくなかったからだ。 富の分配の問題は、自然、および、過去の労働の成果を各人がどう受け取れるか、ならびに、未来の労働力行使の意図に各人がどう関われるかの問題としてとらえ返すことができるだろう。そして、そもそも富とは何なのかということ自体を、今日的な視点で考え直さなくてはならない状況も山積しているようにも思える。 小論で扱えるわけもないそんな問題群を一瞥しつつ、ほんの端緒ではあるが、知識と労働過程の問題を扱う上でのひとつのフレームワーク提示の試みである本稿の結びとさせていただく。 |

2011年5月

(註)

|

(1) 『断絶の時代』(The Age of Discontinuity) 第Ⅳ部 知識の時代 (2) 厳密には、シャノンの情報理論に従えば、「あれかこれか」の「あれ」と「これ」の生起確率は同等でなくてはならず、情報量は確率の関数として定義されるが、本稿では、簡単のため、確率の問題は捨象して議論を進める。 (3) 『ヴァーチャルとは何か? そのメカニズムの解明』季報唯物論研究108号(2009-5) |