「知識論の構築にむけて 」

(For construction of the theory of knowledge)村山 章 (Murayama, Akira) 2010年3月 執筆

(概要)

本稿は、「世界モデル論」としての知識論を提示するものである。私がそのような私見を持つようになった背景から、語ってみたい。

(キーワード)

知識と情報、知識の社会的所有と不均等性、知識のドメインモデル(日常知、哲学知、科学知、技術知)、世界モデル、存在モデル、方法モデル、価値モデル、論理モデル

<index>

1.「知識論」へ向かった動機

|

「知識人」という言葉がある。ところで、サッカーの選手は、ドリブルやシュートの仕方はもちろん、さまざまなチームプレーの技や、対戦相手の特性とそれへの対応方法など、非凡な知識を豊富に持っている。彼らはりっぱな知識人だ。あるいは、営業マンは、客先のキーパーソンが誰で、その人の趣味や、話の切り出し方、ライバルの動向など、数々の知識で武装しているし、子育て中の母親は、わが子の微妙な仕草の意味について熟知している。みな、「知識人」ではないか。もちろん、ジャック・デリダをフランス語で読んでいます系の人たちもりっぱな知識人なのだろうけれど、そもそも人はなんらかの意味で「知識人」としてしか生きられない。いや、人ばかりではない、近所の猫は、誰のところにいつごろ行けば餌にありつけ、誰を警戒すべきかなど、いろいろ知っている。知識猫、知識犬、知識鯨、・・・地球という星は、実に、知識であふれかえっている。 私の場合はと言えば、長年IT関連の仕事に携わってきていて、プログラム開発言語とか、データベースやネットワーク関連の知識、あるいは設計のセオリーなど、仕事を通じてあれこれ知識を身につけてきた。この業界も栄枯盛衰が激しく、十年もしないうちに、技術はすっかり陳腐化して、常に知識を更新していかないと、使い物にならない人材になってしまう。そう思って技術トレンドを追いかけたり翻弄されたり、ふと振り返れば、過去に獲得した知識は、ネットワーク上に置かれ、あるいはブラックボックス化され、外在的に「物質化」された大海のような知識体系の中で、当面その場で必要な部分を駆動させる知識部品のような役割を自分はあてがわれ配置されて生きている。その能力を欠如させたり、配置してもらえるチャンスを逃したりすると、生活そのものも危機にさらされる。 人は、広大な時空の中のほんの小さな部分を「人生」として占有する。その中で、いろいろなことを知ったり、知らなかったりして、その人の人生は彩られている。ある人が何を知るか、あるいは知らないでいるかは、それ自体、具体的な歴史であり、人間社会の重要な構成要素を成している。人は「知識」を通じて、そのアイデンティティを形成し、自己実現をする。知識をもって優劣を競い、あるいは悦楽にも浸る。もとより、人は知識を通じて人と関わり、影響を与え合い、さらには、制御したりされたりする。制御から逃れることにでさえ、知識は不可欠だ。 私は、システム屋として、合理化の過程で、知らず知らずのうちに、誰かしらの知識を陳腐化させ、場合によっては、ある種の人たちの尊厳を傷つけるようなことの一端を担ってきたかもしれない。が、そのプロセスは自分たち自身にもはね返ってきているわけだ。そんなことを気づかされる中で、ただ、知識獲得にせかされるばかりではなくて、そもそも「知識」とは何なのかと反省的に考えてみたいという気持ちが育ってきた。科学基礎論などで扱われるようなアカデミックな知識論も必要だろうが、人生を考えるベースにできるような知識論もあってしかるべきではと思うようになった。 |

2.知識とは何か

|

伝統的には、知識論は、知識とは「正当化された真なる信念」であるとして、その何たるかを追求する学問であった。哲学的認識論は、懐疑論という巨大な壁と格闘し、憶見(ドクサ)を排除した確固たる認識(エピステーメー)をめざして、議論を研ぎ澄ましてきた。それはそれとして興味深い問題を掘り下げてきたわけだが、一般に、人は、そんなに厳密な知識の真偽性を問題にはしていない。が、一方で、人はやはり「知識」をめぐって死に物狂いに活動し、悩んでいる。哲学は、こちらの方を置き去りにしてはこなかっただろうか。 私は、知識とは何かを、ひとまず、真偽の問題からは切り離して考えたい。真偽をめぐる問題が無意味だとか重要性はないとかと主張しているわけではない。ただ、ある信念が真であるかどうかは、状況や文脈に左右されて、複雑な問題である。例えば、「この証券を購入すれば、儲かる」なんて命題は、しかるべき時に売り抜けた人にとっては真かもしれないが、そうでない人にとっては偽だし、そもそもそんな証券を買う余裕も関心もない人にとっては、真偽を問題にすること自体が無意味だったりする。どこまで正当化されているのか実にあいまいなこの手の知識も、しかし、人間社会では無視できない影響力を持って現実的に機能している。もし、知識論が、そんなものは知識だとは言えないとして考察の対象からはずしていくとしたら、知識論は、現実のプロセスから乖離して行ってしまうのではないだろうか。 命題の集まりは、知識表現の代表的形式だが、その真偽は、必ずしも、その命題群の属性として存在しているわけではなく、その命題群の置かれた全体の世界との関連の中に存在していることが多い。だから、「偽りの知識」という言葉は、「黒い白馬」と違って、有意味な表現であり、現実的な存在に対応している。同様に「正当化されていない知識」も現実的な存在である。 では、あらためて「知識」とは何か、それをどう定義したらよいのだろう。この種の定義というのは簡単ではない。さしあたって、「情報」と「知識」という二つの概念の関係で考えてみよう。もともとは「情報(information)とは、時宜に適った価値ある知識」のようなとらえ方もあったかもしれないが、現在の諸々の科学体系の文脈に立脚すれば、「知識は、ある種の情報である」というように、情報の方をより広い類概念として考えるのが妥当であろう。情報概念は、数学的にも洗練され、多くの分野で重要な役割を演じる学問的に確立された概念だからだ。では、知識とはどんな情報なのだろうか。人間が取り込むすべての情報を知識と呼ぶわけにはいかないだろう。たとえばウィルスに感染すれば、生体はその情報を取り込み、抗体を作成するが、それをもってウィルスの知識を得たとは普通言わない。生体は外界や各組織間で常時、情報のやりとりをしているが、大半は意識されることのないプロセスである。それらの情報は知識とは呼べないだろう。脳内の神経組織がやりとりしている情報でさえ、大部分は意識にはのぼらないものであって、それらを知識とは呼べまい。 だとすると、「知識とは意識される情報である」と言えばよいか。これも、微妙だ。知識は無意識化されることがあるからだ。たとえば、熟練。人はかなり複雑な操作を、無意識のうちにやってしまえるようになるが、これは、その操作を知らなくなってしまったとはみなされない。むしろ熟知しているとみなされる。あるいは忘却。脳の損傷や生理的に記憶が消去されてしまった場合もあるが、多くの場合、単にすぐには思い出せないだけだったりする。これは最初から知らないという状態とは区別されるべきだろう。この状態を知識の消失ととらえられるかどうか。もし、とらえられないとすれば、これも無意識化状態にある知識の一例になるかもしれない。しかし、そうは言っても、なんらかの意味で意識の対象になりうるという条件は、ある情報が知識と言えるための重要な指標にはなりそうだ。 ところで、ここで「意識される」とはどういうことか。これを「言語的表現を与えられること」と解釈すると、知識の対象範囲は狭くなりすぎてしまう。形や色や音や味や臭いや触感すべての感覚の記憶は知識のベースにあるはずだし、それらがすべて的確に言語的表現を与えられているとは考えづらい。何とも言い難い複雑な感情のようなものもそうだ。明確な言語表現が与えられている知識というのは、人が保持する知識のほんの一部でしかないのでは。従って、言語的表現が対応しなくても、「これだ」と自覚できるような事柄も、「意識される」ことに含むべきだろう。 そうすると、知識を持つ者は、人間の範囲を超えて広がるだろう。多くの高等哺乳類はもちろん、かなりの範囲の動物について、その知識について語ることが有意味になる。これは自然なことだと思われるが、知識を持つ生物なのか、単に生理的情報処理活動をしているにすぎない生物なのか、その境界をどこに定めるのか簡単とは思えない。しかし、境界が曖昧なことは生物界では普通にみられることで、これはこれで自然かもしれない。とりあえずここでは、「知識とは、何らかの形式で意識(自覚)される情報」と位置付け、論を進めることにする。 |

3.知識の所在

|

では次に、知識はどこに存在しているのかについて考えてみたい。そんなのは脳に決まっているだろう、と言われそうだ。確かに、人間の知識は脳の存在を抜きにしてはありえない。だが、知識というものは、各個人の脳の活動だけの所産と言えるだろうか。各人は、社会的な活動に参加する形で、知識を取得する。知識は社会的に所有されている。では、知識は図書館にあるのか、あるいはネットワークでつながれた記憶装置の中にあるのか。しかし単なる文字、単なるビットデータは、それ自体で知識とは言い難い。それは知識の源泉となる情報でありうるわけだが、それだけで意識活動が成立するわけではない。情報を読み取り、解釈し、行動にもつなげられるような、場合によっては、感情や意志のような心理的現象も伴うような活動が存在し、そのような活動と結びついてこそ、それらの情報は知識となりえる。知識は脳のような高度な情報処理機能を持つ複数の活動主体が、いろいろな情報メディアを媒介にして結びついたネットワーク全体の中に存在している。情報メディアは、文字の書かれた紙媒体(近年では電子媒体)が圧倒的なシェアを占めているが、知識の表現は言語や図表によるものばかりではないわけで、表情や歌や踊りや太鼓のリズム、香りや味付けなど、五感に訴えうる多くの形式が可能であり、それに対応して様々な情報メディアの形態がありえるだろう。また、生産手段や生産物にも多くの知識が織り込まれて存在していること、行事や習慣の形で保存された知識なども見逃してはなるまい。 元来、人は、現在のような情報化社会になる以前から、ネットワークから知識を取得してきた。たとえば、井戸端のような情報交換の場にアクセスして「××さんのご主人、○○さんと△△なのよね」などといった知識を部分的にダウンロードする。人間の脳は、コンピュータのように正確なコピーはできなくて、個性的なノイズやバイアスが誤解や創造をもたらしたりするわけだが、とにかく知識は社会的な場から取得するのが一般的だ。もちろん関係はインタラクティブであって、「実は、あたし、見ちゃったんです」などと、個人が取得した情報をアップロードしてネットワーク上の知識の豊富化に貢献したりもする。いずれにせよ、個人が個人として世界に対峙して知識を取得するような状況は、全体の中では例外的である。 しかるに、近代の哲学が構築してきた認識論は、自我対世界の問題にとらわれすぎたせいか、理想化された個人が独立して世界と向き合っているような構図が提示されている傾向が強く、どうも現実感がないのだ。例えば、感性とか悟性とか理性とかの用語で指し示されてきたものは、各個人が超歴史的にアプリオリに持っているものではなくて、古くは生物的な進化、新しくは文化的な歴史上での無数のやりとりが築き上げてきた多層構造の上に成立しているものというのが本当のところだろう。また、「自我」というものは、抽象的一般的自我に還元して、いったい、いかほどのことが語りえるのかとも思う。 知識は社会的に所有されている。これは、裏返せば、各個人の知識は、全体のほんの一部であり、各自の知識は不均一だということである。私は教育の機会均等などの重要性を主張したい立場ではあるが、すべての人間が全く同じ知識であってほしいなどとは絶対に思わないし、多くがそれに同意するだろう。知識とは、その平等性が望まれることすらないくらいに本源的に不均等なものなのだ。しかもその不均等性は、現実的な作用をもたらすものであり、場合によっては、その不均等性の利用が画策されたりさえする。知識論はまず、そこを踏まえねばなるまい。そこを捨象して、理想化された「人間」なるものの世界認識とは何か、といった立論には、私は魅力を感じることができなかった。 |

4.知識ドメインモデル

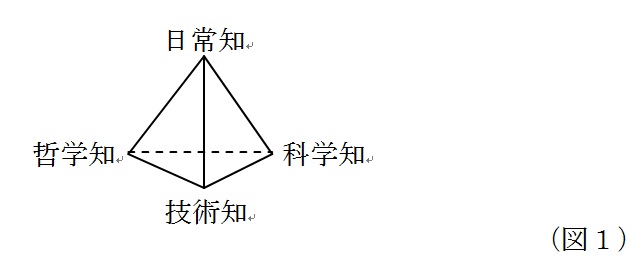

その点において、触発を受けた考え方がある。田畑稔氏の、知識を日常知、哲学知、科学知、技術知という四つのカテゴリーに分けて、それぞれを頂点として結んで相互の関係を論じるというモデルである。中心には日常知があり、分業化された、それぞれの知識領域が、関係し合う。それを、各頂点を結んだ稜線で表現する。本稿では、便宜上、これを「知識ドメインモデル」と呼ばせていただくことにする。(図1) (1)

ところで、それまでの私の哲学的思索におけるアプローチは、できるだけ抽象的、普遍的なカテゴリーを追及して、そこから具体的なものに光を当てていこうとするものだった。そこで着目したのが時間や空間という存在の普遍的形式であり、まず着目すべき科学分野は、抽象性・普遍性の高みにある物理学であろうという路線で、本まで書いてしまった。(2) この作業を通じて、日常的な生活意識の中にのみどっぷりつかっているだけでは得られない貴重な視野や視点を得られたことは確かだった。だが、このやり方では、具体的な諸々のものごとがぽろぽろとこぼれ落ちていくのもまた否定できない。 それと、この本を書きながら思ったことは、微力ながら獲得したあれこれの知識を駆使して書いているわけだが、そもそもこの知識とは何なのだろう、ということだった。そのほとんどはあまたの先人たちの努力の積み重ねの結果であるのみならず、多くの人の啓蒙活動の結果として(なにがしかの偶然も重なって)私に知識がもたらされている。そしてこんな思索や執筆をしているさなかでさえも、一生活者として、あるいは労働者としてさまざまな具体的知識と関わっている自分がいる。いずれにせよ、私はどんなに高尚な哲学的思索にふけっていようが、所詮は複雑にいりくんだ社会的な知識の濁流の中でもがいているにすぎないということに気づかされる。 そんなこともあって、田畑氏の「知識ドメインモデル」は、ずっと気になるアイデアとして問題意識にあった。知識の社会的分業のモデル、あるいは時間的状況的局面ごとの分業モデル、この視点を抜きにして知識論は語れないと思った。 ただ、その一方で疑問も生じてきた。このモデルは、知識の領域は四つあって、稜線で結ぶと美しい四面体で図示できるのだが、なぜ四つでなければならないのだろうか。例えば、「政治知」なんて領域を設けて頂点を五つにしてみたらどうなのだろうか。父親に申し出る前にまず母親にネゴしておいた方がいいといった子供の知識なども政治知の一種なのだと広く解釈すれば、「政治知」というものもかなり包摂的なカテゴリーとして他の四つと並べられないだろうかなどと考えたりしてみた。ただ、その場合、稜線の数は10本になる。一般に、知識領域を表す頂点の数がn個の場合は、稜線の数はn(n-1)/2個になり、あまり頂点の数が多くなると、稜線の数が増えすぎて、頭がついてゆけなくて、表計算ソフトなどを使わないと哲学ができなくなってしまうのかもしれないが、それでも、どうしても四つでなくてはならないという必然性は見いだせない。 さらに、ある知識が、日常知なのか技術知なのか科学知なのか哲学知なのか、それを判定する指標は何なのだろうかと考えると、私の理解が不十分なせいもあるかもしれないが、大変難しく感じる。そもそも、「日常知」とは何なのか、「技術知」とは何なのか、といった疑問がたえず沸き起こってしまうのだ。なんとなくわかっているようで、いざ説明しようとすると言葉が詰まってしまうあまたの事例のひとつなのかもしれないが、なかなか思考が先に進まない。当たり前のことだが、「日常知」を「日常知」という概念で説明はできないし、「技術知」を「技術知」という概念で説明はできない。つまり、これらのカテゴリーは人間の知識全体に対しては分析的だが、より詳細な分析の手段として扱うわけにはいかないわけで、それには別の概念体系が必要であり、知識ドメインモデルは、別の概念体系がそこに向かって展開していけるような、目標モデルとして位置付けるのが正しいのではないかと思うようになった。 |

5.「世界モデル」論の提案

|

そこで、より詳細な分析的思考が可能な知識モデルを考えてみた。それを紹介しようと思う。 もとより、私は主観的観念論の立場にはない。客観的な存在を前提にした枠組みで、言葉を変えれば自然主義的な立場で論ずる。なぜそういう立場を取るかについて語るのは本稿の範囲を超えるのでしないが、認識論は唯物論が主流とも言えないので、一応断っておく。ただ、自然主義的な立場で、社会的な観点を重視していく傾向は分析系の哲学者にも広がっているようだ。 (3) 自然主義的な立場から自然に考えられることは、人は進化してきた動物の一種としてあり、「知識」もまず、動物としてよりしぶとく生き残るための手段として獲得され進化してきたものととらえるのが自然だということである。だから、世界を鏡に映したように完全に正確に把握することが第一義的な知識の存在理由ではない。 人は、よりしぶとく生き残るための手段として、「世界モデル」を集団的な観念世界に集団的な活動を通して築き上げる。 これが、私のこれから展開しようとする知識論の第一テーゼである。 この世界モデルは世界についてのある種の情報が表現されたものであるわけだが、その表現手段は、再三述べてきたように、言語に限定されるものではない。無論、言語は圧倒的に重要な役割を担ってきたわけだが、知識論を言語分析に還元しようとするのは誤りだと思う。「世界モデル」はその意味で、言語世界をも包摂するより広い概念として位置付けられるべきだ。ただ、何故、言語が「世界モデル」の表現において中心的役割を果たしたかという観点からは、言語分析も重視せねばならないだろう。ともあれ、私は、知識とは、なんらかの意味で観念世界に築かれた世界のモデルである、という観点で論を展開してみようと考えている。 世界モデルをもつことによって人類が他の動物より優位に立てた最大の理由は、状況を観念世界に仮想的に作り出してシミュレーションできるようになったからではないだろうか。成功した世界モデルは、保持され、次の世代や他の地域に伝達されていく。世界モデルは、客観世界についての人間的活動に都合のいい形での模写であって、直接的に客観世界を正確に描写している保証はないのだが、客観世界から乖離したモデルは、大局的には淘汰されざるを得なくなるだろう。 この観念世界は、集団的に獲得され保持され育成され、そして各個人に配布される。素朴な生活をしていた時代では、全員がほぼ同一の世界モデルを共有できたかもしれないが、人間社会の複雑化、巨大化にともない、自ずと世界モデルの保持育成は分業化されていく。専門領域というものが生まれ、それぞれの領域について知る者と知らざる者との知識格差が生じていく。 事をなすのに一人でやれることはたかがしれているわけで、他者との協働が不可欠だが、人を束ねたり、他者とうまく渡り合えるようになったりなどの必要性から、人は、人とは何かについてのモデルを詳細にさまざまな角度から発展させてきた。世界モデルの中心は、やはり、人間なのであって、決して宇宙とか原子とかではない。もちろん、世界モデルの論理的整合性を追求していけば、このような人間世界を超越した分野に言及しないでいるわけにはいかなくなるわけだが、それでも、各地の神話が示すように、いたって、人間的なモデルがそこに適用されるところから始まる。 |

6.「世界モデル」の基本構造

|

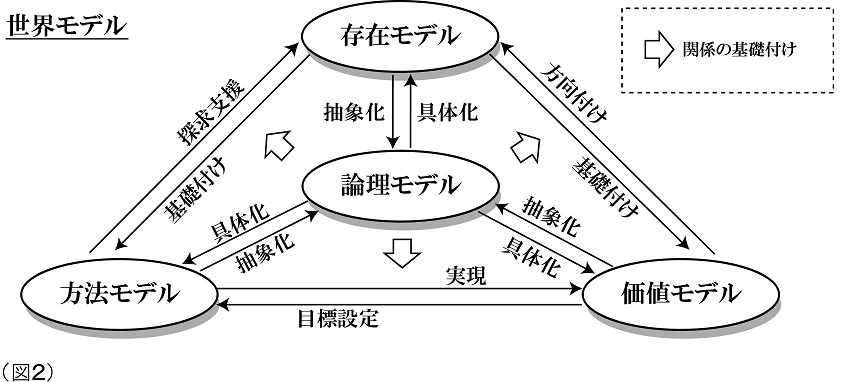

さて、私は、世界モデルを大きく、次の四つに分類して考察を進めていこうと思っている。 (1) 存在モデル(存在知) (2) 方法モデル(方法知) (3) 価値モデル(価値知) (4) 論理モデル(論理知) |

| 存在モデルは、「世界はどのようになっているのか」という問いに答えようとするものである。方法モデルは、「あることをなすのにどのようにすればよいのか」という問いに対応する。そして、価値モデルは、「あるものは、どうあるべきか」という問いに対応する。言い換えれば善悪の問題に関わる世界モデルである。最後に挙げた、論理モデルは、それぞれの分野を媒介する中心にあって、具体的な世界モデルを抽象化し汎用性を確保していく活動の過程で蓄積されていく世界モデルである。その最高峰にあるのは、数学や論理学の世界になるのだろうが、そこまで洗練されていなくても、抽象化されたモデルは、生活や生産の現場でも、たえず生成され続けていくものである。(図2) 各世界モデルは、無論、相互に関係し合う。具体的な各世界モデルと論理モデルは、抽象化と、具体化の関係にある。帰納と演繹という推論機構とも対応する。方法モデルは、存在モデルから基礎付けをされて不確実性を除去してもらう一方で、方法モデルが存在モデルの探求を支援することもある。方法モデルはある目標をどうやって実現するかについての知識である。その目標を提供するのが価値モデルであり、方法モデルは実現という形で価値モデルに応える。ここで私が提示する価値モデルというのは、人生の究極の価値とかのようなたいそうなものばかりを指しているのではない。日常生活や生産現場で生じるこれはこうした方がいいとかいけないとかのこまごまとした議論の対象をむしろ想定している。それから、存在モデルと価値モデルも相互に関係しあう。世界がこうなっているからこうあるべきなのだと、存在モデルに裏付けられた価値モデルは説得力に富む。一方で、価値モデル自体が、世界のありようをどのように探求し解釈して行ったらいいかの方向付けをすることも(良きにつけ悪しきにつけ)珍しいことではない。 そして、それぞれの具体的世界モデルから抽出され整理された論理モデルが、それぞれの世界モデル間の相互関係を可能ならしめるように基礎づけているという関係もあるだろう。(以上、図2の内容) それぞれの世界モデルは、それぞれの特性に応じて階層構造をもっている。典型的なものは、存在モデルにおける自然の階層構造であろう。アリストテレスの論理学において有名な三段論法もこの階層構造の抽象化としてとらえられるかもしれない。概念間の包含関係は現代では集合論や論理学に昇華されている。こういうモデルを発達させる上で果たした言語の役割は大きい。さらに言語は、再帰的に代入していける文法構造によって概念の体系をどこまでも組み上げていくことを可能にした。世界モデルの発展はやはり(図表や数式も含んでの)言語抜きにしては語れない。言語は存在モデルの分野では、階層的な自然界の構造を人間の観念世界に築き上げた。 一方、方法モデルの世界でも、階層構造は重要だ。つまり、より大きな目標の実現の手段は、より小さな目標実現の方法の連鎖や協調の形で実現されていくように組み立てられる。この階層構造を組み立てることができなかったら、人類は有史以来のあまたのプロジェクトを成功させられなかっただろう。 そして、階層構造は、価値モデルの世界にもある。例えば、民法と商法の関係のような一般と特殊の構造もそうだし、メインの価値目標を支えるサブ目標などは、ビジネスの世界で頻出する階層構造である。 私は、この四つの基本的な世界モデルで、知識論を組み立てていけないだろうかと思っている。現実に稼働している知識の世界は、このいずれかに純粋に還元できるようなものは少なくて、それぞれが複雑に絡み合った複合体として存在しているだろう。例えば、制度についての知識(制度知)は、現実に確立され運用されているものが何であるのかについてならば、存在モデルであるし、あるべき理想を語ったり新しい制度を生み出したりする文脈では価値モデルとして現れる。さらにそれをどう適用して目的を達成するかについては方法モデルとして現れる。ここで「制度知」とは、何も国や地方公共団体の法律・法令のようなものばかりを指してはいない。家族内の取り決めや、あるプロジェクト特有の規約など、人間社会をコントロールするための仕組みについて全般が含まれるわけで、およそ、人の活動の中で関わる知識のかなりの部分を占めているのが、実はこの制度知ではないかと私は思っている。制度知をいかに知って活用するか、あるいは知らしめて人を制御するかは、社会的なパワーとも密接に絡み、生活に直結して無関心ではいられないし、さまざまなレベルにおいて、ヘゲモニー争いの主戦場でもある。 この世界モデル論としての知識論は、より詳細に各論を展開していかないと、その有効性を示すことはできないだろうが、本稿の範囲でそれは無理なので、今後の課題として掲げておきたい。 |

7.再び、日常知、哲学知、科学知、技術知について

|

最後に、先に「知識ドメインモデル」の節で紹介した、日常知、哲学知、科学知、技術知という四つのカテゴリーを世界モデル論からどうアプローチしたらいいかについて考えてみたい。「科学知」、「技術知」については、存在モデル、方法モデル、価値モデル、論理モデルの概念を直接使いながらの展開がある程度までならしていけるのではないだろうかと思っている。もちろん、各論を充実しえてのことだが。だが、「日常知」の分析は、先に述べた「制度知」のような媒概念を他にもさらに色々工夫して行かないと、難しいのではないかと思われる。「日常知」のような、直接的で原初的なものは、分析的な観点からは、実に複雑でやっかいな対象なのだ。 しかし、一番の難物はやはり「哲学知」だ。そもそも哲学知とは何なのかということの表明自体が哲学的課題であるし、哲学的立場の表明にもなってしまう。 「世界モデル論」との関連で考えるとすると、哲学史上の哲学は、存在・方法・価値・論理の各々のモデル構築の推進役として先導した場合もあったし、批判的に吟味反省する関わり方もあったと言えるだろう。 知識論の探求は、知識についての知識を求める行為であり、いわばメタ知識を求めているわけだ。これを世界モデル論に適用すれば、知識の存在モデルの探求という言い方ができそうだが、それをもって自己完結しているとうそぶいてしまっていいものか? 哲学知・・・自分の影を追いかけるような際限のない反省的問いの果てにあるもの?・・・もやもやとしたところではあるが、これで本稿の結びとさせていただく。 |

2010年3月

(註)

|

(1) (参考)季報『唯物論研究』(本誌)95号「日常生活世界批判要綱」(2006年2月) 季刊『ロゴスドン』夏号 「特集 現代世界の人間哲学」(田畑稔 インタビュー)(2008年6月) (2) 村山章『四次元時空の哲学――相対的同時性の世界観』(2007年10月) (3) 戸田山和久氏は「認識論の自然化」を推進する一人である。『知識の哲学』(2002年6月)では、主観主義的傾向の強い論理実証主義から内在的な批判を通じてクワインなどの自然主義的傾向の理論が登場してくる過程が、わかりやすく解説されている。「認識論をつくり直す」という氏の意気込みに私はたいへん勇気づけられた。中山康雄氏は、また別のより慎重な観点から『科学哲学入門――知の形而上学』(2008年10月)で、論理実証主義が批判されていく過程や、社会構成主義などを論じられている。 |